|

|

LRT・路面電車を語る上で重要な用語を簡単にまとめました。「*」印のあるものは、特にLRTで重要な概念・施設を示しています。

軌道法に基づいて敷設された路線のこと(写真は函館市電)。軌道線は、原則として道路上に敷設されることになっており、路面電車のほとんどは「軌道線」に相当する。後述の鉄道に比べると、保安施設などは簡素でいい反面、最高速度40km/h以下(表定速度で30km/h以下)、車両全長30m以内など様々な制約が存在する。道路外に敷設された軌道(専用軌道)や道路上に敷設された鉄道(江ノ電、熊電など)など例外も多く、都市モノレール、新交通システム(案内軌条鉄道)、地下鉄の一部も軌道法に基づいて敷設されている。従来は軌道法「特許」に基づく路線は運輸省と建設省の共轄で、鉄道事業法「免許」に基づく路線は運輸省の管轄であるという所轄官庁の違いがあったが、省庁統合により共に国土交通省の扱いとなった。法規面での詳細は、「 路面電車の法的位置づけ 」のページにて紹介してある。

軌道法に基づいて敷設された路線のこと(写真は函館市電)。軌道線は、原則として道路上に敷設されることになっており、路面電車のほとんどは「軌道線」に相当する。後述の鉄道に比べると、保安施設などは簡素でいい反面、最高速度40km/h以下(表定速度で30km/h以下)、車両全長30m以内など様々な制約が存在する。道路外に敷設された軌道(専用軌道)や道路上に敷設された鉄道(江ノ電、熊電など)など例外も多く、都市モノレール、新交通システム(案内軌条鉄道)、地下鉄の一部も軌道法に基づいて敷設されている。従来は軌道法「特許」に基づく路線は運輸省と建設省の共轄で、鉄道事業法「免許」に基づく路線は運輸省の管轄であるという所轄官庁の違いがあったが、省庁統合により共に国土交通省の扱いとなった。法規面での詳細は、「 路面電車の法的位置づけ 」のページにて紹介してある。

鉄道事業法にもとづいて敷設された路線のこと(写真は江ノ島電鉄)。JR・私鉄各路線など日本に存在する鉄道の多くはこの法規に基づいている。

軌道線とは異なり、道路との交差部は、踏切あるいは立体交差で処理されており、原則として道路外の線路を走行する。

2本のレール上を鉄車輪で走行する鉄道は、摩擦が非常に少なくエネルギー面で有利であるが、高速運転時は制動距離が

長くなるため、「閉塞」という鉄道独自の概念にもとづいた専用の信号システムを用いて運行されている。またATS(列車自動運転装置)やATC(列車自動制御装置)などの保安装置が取り付けれていることが多い。

在来線の場合、非常ブレーキ時に600m以内に停止できる必要があり、踏切がある場合の最高速度は130km/hが限度とされている。

新たに建設する鉄道では、道路とは立体交差することが原則であり、ほくほく線や成田新高速鉄道(建設中)のように160km/hを行う路線も現れ始めている。当初から高速運転を想定して建設される新幹線鉄道も立体交差が大前提で、最高時速は300km/hまで達している(将来的には360km/h運転、リニアにおいては500km/hも検討中)。

鉄道事業法にもとづいて敷設された路線のこと(写真は江ノ島電鉄)。JR・私鉄各路線など日本に存在する鉄道の多くはこの法規に基づいている。

軌道線とは異なり、道路との交差部は、踏切あるいは立体交差で処理されており、原則として道路外の線路を走行する。

2本のレール上を鉄車輪で走行する鉄道は、摩擦が非常に少なくエネルギー面で有利であるが、高速運転時は制動距離が

長くなるため、「閉塞」という鉄道独自の概念にもとづいた専用の信号システムを用いて運行されている。またATS(列車自動運転装置)やATC(列車自動制御装置)などの保安装置が取り付けれていることが多い。

在来線の場合、非常ブレーキ時に600m以内に停止できる必要があり、踏切がある場合の最高速度は130km/hが限度とされている。

新たに建設する鉄道では、道路とは立体交差することが原則であり、ほくほく線や成田新高速鉄道(建設中)のように160km/hを行う路線も現れ始めている。当初から高速運転を想定して建設される新幹線鉄道も立体交差が大前提で、最高時速は300km/hまで達している(将来的には360km/h運転、リニアにおいては500km/hも検討中)。

バスと普通鉄道の中間的な輸送力を持つ交通機関のこと。地下鉄や近郊電車など鉄道は一時間に数万人の輸送が可能な大量輸送機関であるが(1両150人×10両×30本/時間 = 45000人/時間)、建設、運営には巨額の費用がかかる。たとえば都市部で地下鉄を建設するには1kmあたり300〜600億円がかかるといわれている。バスは公道に車両を走らせるだけだから、低コストだが、1時間に5000人程度の輸送が現実的である(1両80人×60本/時間 = 4800人/時間)。この間をうめる1時間あたり5000人から15000人程度の輸送を担うのが中量交通である。いわゆる広義の「新交通システム」に相当し、LRTやミニ地下鉄など鉄道をベースとしたもの、モノレールや案内軌条鉄道(狭義の新交通システム)などの独自の軌道系システム、さらにガイドウェイバス、トロリーバス、基幹バス(BRT; Bus Rapid Transit)など様々なシステムが実用化されている(詳細は「新交通いろいろ」参照)。

主に道路上に敷設された線路を走る電車のこと(写真は札幌市電)。市街地の道路の併用軌道を走るので、鉄道車両よりも小さな車両で運転され、多くは1両、複数の車両(3両程度)がつながっていても全長30m程度に留まる事がほとんどである。道路上の信号に従いながら、バスのようにたくさんの停留所(電停と呼ぶ)に止まっていくので、スピードも通常の鉄道に比べるとずっとのんびりしている。基本的に路面電車は軌道法に基づく軌道線である。路面電車の詳細に関しては「 路面電車について 」にて紹介してある。

主に道路上に敷設された線路を走る電車のこと(写真は札幌市電)。市街地の道路の併用軌道を走るので、鉄道車両よりも小さな車両で運転され、多くは1両、複数の車両(3両程度)がつながっていても全長30m程度に留まる事がほとんどである。道路上の信号に従いながら、バスのようにたくさんの停留所(電停と呼ぶ)に止まっていくので、スピードも通常の鉄道に比べるとずっとのんびりしている。基本的に路面電車は軌道法に基づく軌道線である。路面電車の詳細に関しては「 路面電車について 」にて紹介してある。

一言でいえば改良された路面電車システムである(写真は米国サンディエゴのLRT)。

自動車とは別のレーンを走行することが原則で、地下鉄よりはずっと低コストで建設でき(約1/10)、バスより多くの人を運べる(1時間1万〜1万5千人程度)ことが利点とされている。アメリカ連邦交通省都市大量輸送局(Urban Mass Transit Association)の定義によると「大部分を専用軌道とし、部分的に道路上を1両ないし数両編成の列車が電気運転によって走行する、誰でも容易に利用できる交通システム」ということであり、中量交通の中でも鉄軌道方式(2本のレールの上を鉄輪で走行)で走行するものをさす。鉄道と比べると小型の車両、施設であることから区別され、従来の路面電車と比べると専用軌道化、車両の高性能化が計られていることから区別されている。定義上は必ずしも路面電車である必要はなく、ほとんどミニ地下鉄といったものから、路面電車の改良版といったものまで、様々なタイプの路線が含まれる。米国では路面電車(Streetcar)より、高速・大規模なシステムとして区別されているが、日本では路面電車の改良版というニュアンスが強く、国土交通省では「次世代型路面電車システム」と意訳して呼称している。

LRTの詳細に関しては「 LRTって何だ」にて紹介してある。

一言でいえば改良された路面電車システムである(写真は米国サンディエゴのLRT)。

自動車とは別のレーンを走行することが原則で、地下鉄よりはずっと低コストで建設でき(約1/10)、バスより多くの人を運べる(1時間1万〜1万5千人程度)ことが利点とされている。アメリカ連邦交通省都市大量輸送局(Urban Mass Transit Association)の定義によると「大部分を専用軌道とし、部分的に道路上を1両ないし数両編成の列車が電気運転によって走行する、誰でも容易に利用できる交通システム」ということであり、中量交通の中でも鉄軌道方式(2本のレールの上を鉄輪で走行)で走行するものをさす。鉄道と比べると小型の車両、施設であることから区別され、従来の路面電車と比べると専用軌道化、車両の高性能化が計られていることから区別されている。定義上は必ずしも路面電車である必要はなく、ほとんどミニ地下鉄といったものから、路面電車の改良版といったものまで、様々なタイプの路線が含まれる。米国では路面電車(Streetcar)より、高速・大規模なシステムとして区別されているが、日本では路面電車の改良版というニュアンスが強く、国土交通省では「次世代型路面電車システム」と意訳して呼称している。

LRTの詳細に関しては「 LRTって何だ」にて紹介してある。

軌道線において、道路外に敷設された線路を指す(写真は東急世田谷線)。路面電車とされる路線でも一部が専用軌道になっている例は多い。軌道法の例外規定に基づくもので、道路外に新設したという意味で、法的には「新設軌道」と呼ぶ。見た目は鉄道の線路そのものだが、併用軌道同様に目視による運転が認められている。併用軌道が混在しておらず、鉄道と同等の保安装置を装備すれば高速運転が可能である。なお、貨物専用の鉄道を「専用鉄道」と呼ぶのと同様に、貨物専用の軌道線を「専用軌道」と呼ぶ場合もあるが、このホームページで特に断りなく「専用軌道」と記載している場合には、「道路外に敷設された線路」(新設軌道)という意味で用いている。

軌道線において、道路外に敷設された線路を指す(写真は東急世田谷線)。路面電車とされる路線でも一部が専用軌道になっている例は多い。軌道法の例外規定に基づくもので、道路外に新設したという意味で、法的には「新設軌道」と呼ぶ。見た目は鉄道の線路そのものだが、併用軌道同様に目視による運転が認められている。併用軌道が混在しておらず、鉄道と同等の保安装置を装備すれば高速運転が可能である。なお、貨物専用の鉄道を「専用鉄道」と呼ぶのと同様に、貨物専用の軌道線を「専用軌道」と呼ぶ場合もあるが、このホームページで特に断りなく「専用軌道」と記載している場合には、「道路外に敷設された線路」(新設軌道)という意味で用いている。

道路上に敷設された軌道のこと(写真は広島電鉄)。多くの場合、道路中央に線路が引かれていて、ここを軌道敷と呼ぶ。軌道敷内の自動車の走行は原則として禁止されている。ごく一部に自動車と路面電車が混在して走行する区間も存在する(都電荒川線の王子駅前付近など)。併用軌道では、路面電車は、一般の自動車と共に、交通信号に従って運行されるが、自動車教習所で習う通り、電車用の信号も存在する(軌道信号)。

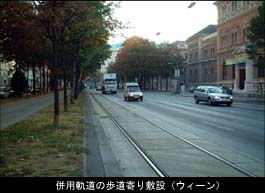

先に書いたとおり、日本では道路中央に軌道が敷設されている例がほとんどであるが、高知(土佐電鉄)の郊外のように道路の端に軌道が敷設されている例もある。欧米では、歩道からのアクセスを考えて、あえて歩道側に寄せて軌道を敷設することがある。複線の線路を片側の歩道側に寄せる場合と、進行方向にあわせて両側の歩道側に敷設する場合がある。共に乗降が楽になるというメリットがある反面、不意な飛び出しや割り込みなどの問題もあり、電車の優先走行が確保されてこそ、メリットが発揮できる。下の写真はウィーン市電の市内環状線(RING)で、軌道は両方の歩道脇に分かれて敷設されている(写真は今中雅士さん提供)。

道路上に敷設された軌道のこと(写真は広島電鉄)。多くの場合、道路中央に線路が引かれていて、ここを軌道敷と呼ぶ。軌道敷内の自動車の走行は原則として禁止されている。ごく一部に自動車と路面電車が混在して走行する区間も存在する(都電荒川線の王子駅前付近など)。併用軌道では、路面電車は、一般の自動車と共に、交通信号に従って運行されるが、自動車教習所で習う通り、電車用の信号も存在する(軌道信号)。

先に書いたとおり、日本では道路中央に軌道が敷設されている例がほとんどであるが、高知(土佐電鉄)の郊外のように道路の端に軌道が敷設されている例もある。欧米では、歩道からのアクセスを考えて、あえて歩道側に寄せて軌道を敷設することがある。複線の線路を片側の歩道側に寄せる場合と、進行方向にあわせて両側の歩道側に敷設する場合がある。共に乗降が楽になるというメリットがある反面、不意な飛び出しや割り込みなどの問題もあり、電車の優先走行が確保されてこそ、メリットが発揮できる。下の写真はウィーン市電の市内環状線(RING)で、軌道は両方の歩道脇に分かれて敷設されている(写真は今中雅士さん提供)。

軌道敷をポールや植え込みなどで車線から分離したもの。併用軌道のように道路に沿って軌道を敷設するものの、軌道と車線との間には、ポールや植え込みなどを設置して分離することで、一般車両が軌道敷に進入することを防いでいる。そのため、専用軌道並みにスムーズな電車の運行を可能となる。センターリザベーションというのは道路中央に軌道敷を確保した場合を指し、サイドリザベーションとは道路の端に軌道敷を確保したものを指す。なお、都電荒川線の小台〜熊野前のように、自動車が走行可能な構造(併用軌道)にしつつ、センターリザベーション化を行う場合もあるが、この場合、緊急車両(あるいはバスなどの公共交通)が通行可能となるというメリットが存在する。

軌道敷をポールや植え込みなどで車線から分離したもの。併用軌道のように道路に沿って軌道を敷設するものの、軌道と車線との間には、ポールや植え込みなどを設置して分離することで、一般車両が軌道敷に進入することを防いでいる。そのため、専用軌道並みにスムーズな電車の運行を可能となる。センターリザベーションというのは道路中央に軌道敷を確保した場合を指し、サイドリザベーションとは道路の端に軌道敷を確保したものを指す。なお、都電荒川線の小台〜熊野前のように、自動車が走行可能な構造(併用軌道)にしつつ、センターリザベーション化を行う場合もあるが、この場合、緊急車両(あるいはバスなどの公共交通)が通行可能となるというメリットが存在する。

センターリザベーション、サイドリザベーション方式で軌道を整備すると、自動車交通の干渉が受けにくくなるため、定時性が向上する。欧米のLRTでは一般的で、日本でも、都電荒川線や阪堺線の一部で採用されている。今後、LRTが新設され、併用軌道とする際には、リザベーション形式の採用が多くなるものと考えられる。

砕石を敷いた上に枕木を並べてレールを引いた軌道のこと。鉄道でもっとも古典的な方法である。砕石により圧力を効率よく分散させることができるが、保守の手間がややかかる。路面電車では道路上に線路が引かれているため、見た目ではわかりにくいが、大半の路線では、このバラスト軌道により線路を敷設している。そして、砕石と枕木の上に、敷石あるいはコンクリート板などを載せることで、自動車の横断が可能な構造にしている。これを「たわみ構造」という。「たわみ構造」の場合、線路の保守を行う際には、いったん敷石をはがして工事を行う必要がある。

コンクリートの道床の上にレールを直結した軌道。建設費は多少高くなるが保守が省力化できる。様々な変法が知られていて、コンクリートの路盤の上にさらにコンクリート板(軌道スラブ)を載せてレールを設置する「スラブ軌道」や、コンクリートの上に防振ゴムを置いてその上に枕木を並べてレールを設置するという「弾性枕木直結軌道」といった方法もあって、新幹線などトンネルや高架を走る高速鉄道を中心に広く使われている。これらを路面電車の線路に用いることはまれであったが、近年は、インファンド工法という直結軌道の一種が広く用いられるようになってきている。

インファンド工法は樹脂によりレールを固定する方法で、直結軌道の一種である。保守の手間を省き、防音・防振に効果がある。従来、併用軌道であっても、通常のバラスト軌道の上に、アスファルトまたは敷石などを載せるだけの構造が一般的であったが、欧州各都市の新線では、防振・防音構造の軌道の導入が積極的に行われてきた。仏・グルノーブルなどでは、レールの周囲や路盤と路床の間などを弾性体である樹脂で充填するという工夫を行っているし、独・ブレーメン、ミュンヘンなどでは、コンクリートの路盤に溝を作り、そこにレールを設置して、樹脂で固定するという、まったく新しい直結軌道を採用した。これは、インファンド工法(商品名)と呼ばれ、防振・防音に効果が期待できるばかりでなく、保守が容易で、さらに容易に芝生軌道化が行えるということで注目を集めている。日本においても、熊本(上熊本周辺)、広島(広島港周辺)、福井(福井駅周辺)、富山ライトレールなど利用が広がっている。左写真は、熊本市電・上熊本付近に導入されたインファンド工法の軌道である。

インファンド工法は樹脂によりレールを固定する方法で、直結軌道の一種である。保守の手間を省き、防音・防振に効果がある。従来、併用軌道であっても、通常のバラスト軌道の上に、アスファルトまたは敷石などを載せるだけの構造が一般的であったが、欧州各都市の新線では、防振・防音構造の軌道の導入が積極的に行われてきた。仏・グルノーブルなどでは、レールの周囲や路盤と路床の間などを弾性体である樹脂で充填するという工夫を行っているし、独・ブレーメン、ミュンヘンなどでは、コンクリートの路盤に溝を作り、そこにレールを設置して、樹脂で固定するという、まったく新しい直結軌道を採用した。これは、インファンド工法(商品名)と呼ばれ、防振・防音に効果が期待できるばかりでなく、保守が容易で、さらに容易に芝生軌道化が行えるということで注目を集めている。日本においても、熊本(上熊本周辺)、広島(広島港周辺)、福井(福井駅周辺)、富山ライトレールなど利用が広がっている。左写真は、熊本市電・上熊本付近に導入されたインファンド工法の軌道である。

軌道敷を芝生などで緑化したもの(写真はバルセロナ)。街の景観美化の他に、車輪の出す騒音を抑える働きや夏場の温度上昇を防ぐ働きがあるとされている。環境や都市景観に敏感な欧州で採用が進み、当初は、通常のバラスト軌道(砂利や枕木)の上に土をかけて芝生を植えてしまうという方法(チューリヒ、ストラスブールなど)が用いられたが、路盤が腐葉土などに埋められてしまう為、当初は保守点検や耐久性の点で難があった。一方、レールは土で埋めず、砂利部分だけを緑化する事(ブレーメン)もあったが、専用軌道向けの方法である。さらに近年は、インファンド工法などの樹脂固定軌道を採用して、コンクリート構造以外を緑化する方法(ミュンヘン、ブレーメンなど)が採用されることもある。この方法なら緊急車両の走行なども可能であり、今後、芝生軌道としてポピュラーな方法になる可能性がある。

軌道敷を芝生などで緑化したもの(写真はバルセロナ)。街の景観美化の他に、車輪の出す騒音を抑える働きや夏場の温度上昇を防ぐ働きがあるとされている。環境や都市景観に敏感な欧州で採用が進み、当初は、通常のバラスト軌道(砂利や枕木)の上に土をかけて芝生を植えてしまうという方法(チューリヒ、ストラスブールなど)が用いられたが、路盤が腐葉土などに埋められてしまう為、当初は保守点検や耐久性の点で難があった。一方、レールは土で埋めず、砂利部分だけを緑化する事(ブレーメン)もあったが、専用軌道向けの方法である。さらに近年は、インファンド工法などの樹脂固定軌道を採用して、コンクリート構造以外を緑化する方法(ミュンヘン、ブレーメンなど)が採用されることもある。この方法なら緊急車両の走行なども可能であり、今後、芝生軌道としてポピュラーな方法になる可能性がある。

日本でも、2002年の高知、広島での試験導入を皮切りに導入が始まった。2008年現在、本格導入されているのは、鹿児島、高知、富山ライトレールなどにとどまるが、景観向上に寄与するため、今後、新設の路線などでは広く導入されると思われる。なお、鹿児島、高知はバラスト軌道上への導入であるが、高知では特殊な土壌、鹿児島では「シラス緑化基盤」を用いるなど独自の工夫が凝らされている模様である。一方、富山ライトレール、広島は、欧州でも標準的なインファンド工法(樹脂固定軌道)への導入である。

商店街など街の中心街の歩行者・自転車専用道路(ペデストリアンゾーン)に電車、バスなどの公共交通機関を通すようにしたもので、一般車両の進入はできないようになっている(左写真は今中雅士さん提供)。欧州では、道が狭い中心部の旧市街地で車両進入規制(歩行者ゾーン;pedestrian zone)を行っている例が多く、その一環として公共交通のみが通行できる道路が設定されている例は多い。むしろ歩行者ゾーンに電車やバスのみが進入を許されているといった方が適切かもしれない。そのため「トランジットモール(Transit Mall)」という呼称自体は欧州では一般的でないようである。中心市街地の自動車規制の一環として認識されているからと思われる。

商店街など街の中心街の歩行者・自転車専用道路(ペデストリアンゾーン)に電車、バスなどの公共交通機関を通すようにしたもので、一般車両の進入はできないようになっている(左写真は今中雅士さん提供)。欧州では、道が狭い中心部の旧市街地で車両進入規制(歩行者ゾーン;pedestrian zone)を行っている例が多く、その一環として公共交通のみが通行できる道路が設定されている例は多い。むしろ歩行者ゾーンに電車やバスのみが進入を許されているといった方が適切かもしれない。そのため「トランジットモール(Transit Mall)」という呼称自体は欧州では一般的でないようである。中心市街地の自動車規制の一環として認識されているからと思われる。

一方、米国でも市街地に公共交通専用道路を設ける例が散見されるが、例えば、米国・ポートランドの交通事業体TriMet( http://www.trimet.org/ )の一般向けWEBサイトでも「Transit Mall」という単語が用いられているため(http://www.trimet.org/schedule/maps/mallmap.htm )、この言葉は米国由来と考えられる。

用語の定義はともかくとして、このように街(商店街・歩行者)と公共交通機関の一体化を行うことで、歩行者が気軽に電車に乗り降りできるようになり、結果として中心市街地の活性化と公共交通機関の利用増加につながると考えられている。欧米のLRTでは数多く導入されている。電車と歩行者・自転車の共存が課題になるが、このような区間は1kmから数百m程度に留まる例が多く、電車のスピードを10-20km/h程度に落として安全を確保している例が多い。課題としては沿道の商店への荷捌きなどであるが、例えば、沿線住民・商店のための車線を確保する・時間限定あるいは車両限定で進入を認める・別にルートを確保する(裏側など)などの対策が考えられる。

日本では路面電車に対する本格導入例はまだないが、2001年10月には期間限定ながら福井駅前の電車通りをトランジットモールとする社会実験が行われた。なお、この実験の際には、安全確保のために歩行者と軌道敷とはロープやグリーンポットで分離し、軌道敷内には電車(臨時の市内線専用低床車も運行)・バスのみ走行可能とした。バスを対象としたトランジットモールの社会実験も何度か行われている模様である(京都、那覇など)。なお既存の商店街にトランジットモールを導入する事については、賛否が大きく分かれる。福井の社会実験でも商店街を中心に反対の声が根強かった模様である(本格導入は見送られた)。一方、再開発や区画整理を行う際に、駅前広場周辺でトランジットモールを設定することには反対の声は少ない。富山、松山駅周辺での路線延伸時に、JR交差部はトランジットモール(というか公共交通専用道路)とすることが計画されている。

路面電車の停留所を指す(写真は札幌市電)。普通鉄道の「停車場(駅)」に相当する。道路上の電停は、道路交通法上の「安全地帯」となっている。左写真は典型的な電停であるが、鉄道の「駅」と比べればずっとシンプルな造りになっている。ホームはずっと小規模で、高さも10-30cm程度であることが多い。駅というよりはバス停に近い見た目である。また道路中央に設置されているので、乗客を自動車から守るための防護壁と標識がついており、車道との間に柵が設けられている。

電停にもいくつかのバリエーションがある。最近では、バリアフリーに対応した広幅で、ベンチや接近表示器なども装備された高機能な電停の整備も行われている(下写真・左上:広島電鉄)。またステップを持たない車両で運行されている場合は、ホームをかさ上げすることでバリアフリー化を行う。国内では下写真(右上)の都電荒川線が代表的であるが、海外のLRTでも香港、英・マンチェスター、カナダ・カルガリーなどいくつかの例が散見される。さらに、軌道を歩道寄りに敷設した場合には、歩道に電停を設置することができる(下写真・左下;写真はウィーン市電。今中雅士さん提供)。交通処理は大変だが、乗り降りのしやすさでは群を抜いている。

路面電車の停留所を指す(写真は札幌市電)。普通鉄道の「停車場(駅)」に相当する。道路上の電停は、道路交通法上の「安全地帯」となっている。左写真は典型的な電停であるが、鉄道の「駅」と比べればずっとシンプルな造りになっている。ホームはずっと小規模で、高さも10-30cm程度であることが多い。駅というよりはバス停に近い見た目である。また道路中央に設置されているので、乗客を自動車から守るための防護壁と標識がついており、車道との間に柵が設けられている。

電停にもいくつかのバリエーションがある。最近では、バリアフリーに対応した広幅で、ベンチや接近表示器なども装備された高機能な電停の整備も行われている(下写真・左上:広島電鉄)。またステップを持たない車両で運行されている場合は、ホームをかさ上げすることでバリアフリー化を行う。国内では下写真(右上)の都電荒川線が代表的であるが、海外のLRTでも香港、英・マンチェスター、カナダ・カルガリーなどいくつかの例が散見される。さらに、軌道を歩道寄りに敷設した場合には、歩道に電停を設置することができる(下写真・左下;写真はウィーン市電。今中雅士さん提供)。交通処理は大変だが、乗り降りのしやすさでは群を抜いている。

その一方、数は減りつつあるものの、道幅が狭いなどの理由により停留所の位置がマーキングされているだけの電停も存在する(ノーガード電停)。ノーガード電停で電車を待つのは安全とはいえず、電車が来るまで歩道で待機する乗客が多い。ホームや防護壁の整備を進めて行くのが趨勢であるが、整備が困難な場合は、1)目立つ標識を整備、2)車道に段差を設置、3)信号のついた横断歩道を設置して乗降時安全を確保する、などの次善の策が考えられる。

レールとレールの間の幅のことである 。日本では1435mm(標準軌)、1372mm(東京の馬車軌道で採用)、1067mm(狭軌)の3つが存在する。標準軌の例としては京都(京福・京阪)、阪堺、広島、長崎、熊本、鹿児島が挙げられ、1372mmの例としては東京(荒川線・世田谷線)と函館、そして狭軌の例として、札幌、岐阜、豊橋、岡山、松山、高知、富山、高岡、福井が挙げられる。100%超低床LRVを導入する場合、車内の通路幅の確保の点から標準軌の方が望ましいとされるが、狭軌路線への導入も行われている(欧州でも軌間1000mmの路線へのLRV導入例あり)。既存鉄道への直通可能性を考えれば、一概に標準軌が優れているとはいえない。鉄道でも、軌道線から発展した大手私鉄の一部は標準軌や1372mm軌間(京王電鉄)を用いている例もあるが、JRなど多くの路線は狭軌である。鉄道や軌道で採用されている他の軌間としては762mmが存在し、より狭いのでナローゲージと呼ばれる。軽便鉄道の由来を持つ三岐鉄道北勢線、近鉄内部・八王子線、黒部峡谷鉄道であるが、かつては全国各地に併用軌道を持つナローゲージの軌道線が数多く存在した。

異なる軌間の路線同士で直通運転を行う際に、2本のレールに加えて、もう一本レールを敷設することで乗り入れを可能にすること。車両の中心位置を合わせるために4本のレールとする場合もある。鉄道線の例では秋田新幹線・山形新幹線の一部の区間などで存在するが、保守の手間がかかるため多いとはいえない。路面電車でも、かつては貨物線と路線を共用していた川崎市電の例があったが、現存しない。欧州では、既存の路面電車と軌間の異なる鉄道路線を直通させるときに利用されている(独ツビカウ)。なお、新幹線を対象に、軌間を変更できる列車「フリーゲージトレイン」の開発が進んでいる。車両コストを下げることができれば、将来は、軌間の異なる路面電車と鉄道線路線との直通への応用も考えられる。ちなみに一部の地下鉄で見られる第3軌条は、集電のためのものであり(架線の代わりに電気を供給)、意味が異なる(下記参照)。

架線ではなく3本目のレールから電力供給を受けること。主に地下鉄で用いられている集電方法である(東京では、地下鉄銀座線、丸の内線)。走行用のレールの外側に、カバーで覆われた第3軌条を設置、集電シューをここに接触させて走行することで電力を得る。トンネルが低くできるため、地下鉄でしばしば採用されていたが、架線集電の既存路線への直通がしにくいこと、乗客が転落した際などに感電の恐れがあることなどの欠点が存在する。従って国内の路面電車での採用例はない。海外の事例では、地下区間のみ第3軌条集電を行い地上では架線集電を行う例が知られていたが、最近になって、電車が通ったときだけ通電することで、歩行者の感電を防ぐ仕組みが実用化された(仏・ボルドー)。どうしてわざわざ面倒な仕組みを用いて、路面電車に第3軌条を導入したかといえば、架線を撤去することで景観の向上が望めるという理由がある。中心市街地の景観を重視する欧州ならではの工夫である。同様の理由で、バッテリー走行の電車も開発されている。こちらは周電システムを省くメリットがあるため、日本でも、鉄道総合技術研究所( http://www.rtri.or.jp/ )の「架線レス・トラム」(リチウム電池)、川崎重工のSWIMOなど複数の機関で開発が行われている。

線路上空の架線から電力供給を受けること。鉄道、路面電車問わず、ごく一般的な集電方法である。通常の鉄道では、懸垂線(カテナリー)を介して架線を吊り下げるカテナリー吊架式が一般的であるのに対し、運転速度がそれほど速くない路面電車では、架線(トロリー線)を直接吊り下げる直接吊架式が一般的である。ちなみに地下鉄では棒状の剛体(あるいはそこに吊り下げられた架線)に電気を流す剛体架線式の採用例が多い。

道路中央に架線柱をたてて、ここから架線をはる形式(写真は豊橋鉄道)。中央分離帯上に街灯とセットで整備されることが多い。従来は道路交通を妨げないようにするためにサイドポール式が原則であったが、ワイヤーがクモの巣状に張り巡らされることになってしまうので都市景観上の問題とされていた。近年、電線地中化事業に関連して、路面電車の架線をセンターポール式に改める取り組みが増えている(豊橋、岡山、鹿児島など)。クモの巣状の配線を解消できるため都市景観が向上する。中央分離帯とセットで設置される場合には、右折車や転回車の無理な飛び出しを防ぐことができ、円滑な運行に寄与するといわれている。

道路中央に架線柱をたてて、ここから架線をはる形式(写真は豊橋鉄道)。中央分離帯上に街灯とセットで整備されることが多い。従来は道路交通を妨げないようにするためにサイドポール式が原則であったが、ワイヤーがクモの巣状に張り巡らされることになってしまうので都市景観上の問題とされていた。近年、電線地中化事業に関連して、路面電車の架線をセンターポール式に改める取り組みが増えている(豊橋、岡山、鹿児島など)。クモの巣状の配線を解消できるため都市景観が向上する。中央分離帯とセットで設置される場合には、右折車や転回車の無理な飛び出しを防ぐことができ、円滑な運行に寄与するといわれている。

道路の両端に架線柱をたて、そこからワイヤーをはり、そこから架線を吊り下げる形式(写真は豊橋鉄道)。架線柱が自動車交通の妨げにならないため、戦後しばらくの間、サイドポール式が標準的となったが、ワイヤーが「くもの巣状」になってしまうこともあって、街の景観に対してはマイナスとなる。近年は、電線地中化事業に合わせて、前述のセンターポール形式に変更される例も増えてきている。

道路の両端に架線柱をたて、そこからワイヤーをはり、そこから架線を吊り下げる形式(写真は豊橋鉄道)。架線柱が自動車交通の妨げにならないため、戦後しばらくの間、サイドポール式が標準的となったが、ワイヤーが「くもの巣状」になってしまうこともあって、街の景観に対してはマイナスとなる。近年は、電線地中化事業に合わせて、前述のセンターポール形式に変更される例も増えてきている。

架線とレール間の架線電圧をさす。日本では直流600V、750V、1500Vが路面電車の電圧として認められている。基本は600Vであるが、地下鉄に直通する京阪大津線では併用軌道区間も含めて1500Vで運行されている。諸外国でも、LRT・路面電車では、直流600V,750Vが架線電圧に採用される例が多い。

複数の架線電圧に対応した車両のこと。日本では、ターミナル乗入れの為に鉄道線への直通を行っていた名鉄美濃町線(岐阜)で直流600V/1500Vの複電圧車が使われていた(2005年廃止)。外国では、交直両用の複電圧車を導入することで、交流電化された鉄道線と直通乗り入れを行っている例がある(独・カールスルーエ)。問題は構造が複雑となるため車両価格が高くなることである。鉄道線では、国内でもJR常磐線やつくばエクスプレスなど交直両用車使用の例が散見されるが、車両コストが高くなり、新車導入が滞るなど問題点が指摘されている。

平歯車1段で車軸にモータの動力を伝える方式で、モータの荷重は車軸と台車の両方にかかっている。レールとモータの双方に衝撃が加わりやすく、騒音も大きいので高速走行には適さないが、保守が楽で丈夫で長持ちといわれている。

鉄道線では、つりかけ駆動方式を用いた車両は「旧性能車」と呼ばれ(後述のカルダン駆動は「新性能車」と呼ばれた)、ほとんど淘汰されつつある。一方で、高速運転をすることが少ない路面電車では、保守の点から釣りかけ駆動が好まれ、ごく最近誕生した車両でも、旧型車の部品を流用した更新車については、つりかけ駆動を採用した電車がほとんどである。路面電車についていえば、現在も多くの車両が釣りかけ駆動であり、重く響くような独特のうなり声を聞くことができる。

車輪とモータの間にフレキシブルな動力伝達機構(カルダン・ジョイント)を持つ方式である。モータの荷重が車軸にかからないため、車体やレールに加わる衝撃が少ない。高速走行に適している上、騒音も少ない特徴がある。モータと車軸の位置関係により平行カルダン式、直角カルダン式などの形式に分かれるが、国内では平行カルダン式の採用例が多い。鉄道では1960年代以降ほとんどの新造車で採用されている。路面電車でも1980年代後半以降の新造車では、カルダン駆動の車両が多い。

左右の車輪の間に車軸が通っていない構造。通常の電車では左右の車輪の間は車軸でつながっているが、超低床車体では床の高さを下げる際に車軸が障害となるが、独立車輪を採用する事で台車部分の低床化も可能になった。独立車輪を使用した場合、左右の車輪それぞれに動力を伝える事になるが、カーブを曲がる際の左右の動力伝達に工夫が必要となる(自己操舵性がないため)。複雑な構造を嫌い、モータのついていない台車のみ独立車輪を採用した例(部分低床車)もある。

車輪の外輪と車軸側との間にゴムを挟み込んだもの。電車の騒音、振動を減らす効果があるといわれ、欧州の電車では盛んに採用されている。日本では、路面電車の一部(和製PCCカー)と名古屋市営地下鉄に採用されたくらいで、あまり定着していなかった。日本の鉄道線車両では空気バネ台車(いわゆる「エアサス車」)を採用することで乗り心地の改善をはかっている例が多い。一方、路面電車では、騒音、振動を減らすメリットがあるため、欧州からの輸入車を中心に導入例が出始めている。

運転台から直接、機械的に抵抗器を操作することでモータの回転数を制御する方式である。直接制御方式は、構造が単純で反応が素早いというメリットがある。しかしこの方式では、複数の電車を連結して制御することは困難であり、操作に体力を要する。鉄道ではほとんど現存しないが、1両で運行される事が多い路面電車では長らく愛用されていた(更新車では最近でも採用例が多い)。

運転台には主幹制御器(マスター コントローラー;マスコン)のみ設置、床下の回路を遠隔操作することでモータを制御するという方式である。運転台にて複数台の制御回路を総括制御できるため連結運転も可能となる。鉄道線車両ではごく一般的な方法となっている。近年では、路面電車の新造車でも間接制御方式を用いるようになった。

電動機へ送る電流量を抵抗器によって制御する方法である。鉄道線・軌道線車両共に長らくこの方式が用いられていたが、電気エネルギーの一部は抵抗器で熱に変わってしまうため無駄になってしまう。排熱はヒーターなどに使うこともできるが、特に夏場の地下鉄車両ではトンネル内の温度上昇という大きな問題となり、長く冷房装置が搭載できなかった。排熱の問題の少ないチョッパ制御、VVVFインバータ制御の普及により地下鉄車両の冷房化が可能になった。

電流のオン-オフを繰り返すことで電圧を変化させて直流モータを制御する。半導体技術の普及(チョッパ装置)により、鉄道線車両では昭和50〜60年代の車両に多く採用された。抵抗制御と違って排熱の問題が少ないが、直流モータを使っているため、モータ内の整流ブラシのメンテナンスが必要である。軌道線車両でも広島(3500型, 800型)、長崎(2000型)のいくつかの採用例があるが、あまり多くない。

インバータ装置により、電圧・周波数を変化させて交流モータを制御する。VVVFとは「可変電圧可変周波数(Variable Voltage Variable Frequency)」の略である。直流を交流に変えた後にモータを制御する事になるが、抵抗制御のような排熱の問題もなく、交流モータは整流ブラシを持たないためメンテナンスが容易というメリットが存在する。日本の電車で初めて採用されたのは、熊本市電の8200型(1982年)であるが、今日では、鉄道、路面電車共に新造車両には、ほとんどVVVFインバータ制御方式が用いられている。 なお、加速の際にはモータ音が変調するため、従来の連続的な音と比べて特徴的な走行音となる(近年は音が目立たないようになってきた)。

架線からの集電手段である。トロリーポール(写真右端)は架線に向かって伸びた棒で、架線に滑車などを当てて集電する。初期の電車では広く使われていたが、離線しやすく、分岐時、方向転換時に操作が必要なため、現在は、トロリーバス以外ではほとんど使われていない(写真は明治村保存車両の例)。ビューゲル(右から2番目)は弓形にすることで架線から離れにくくしたものである。トロリーポールに代わって広く普及した。しかし方向転換時に向きを変えなければいけない上に架線に負担がかかるため、現在ではビューゲルもあまり使われていない(写真は江戸東京たてもの館に保存中の都電7500型の例)。現在の主流はパンタグラフである(左二つ)。関節構造があるため架線に過度の負担をかけないし、離線しにくい。方向転換時もそのままでよいため、鉄道、路面電車問わずに広く用いられている。パンタグラフにも様々なバリエーションがあったが(左から2番目の写真は岡山電軌独自の石津式パンタ)、部品点数が減らせるメリットがあるため、現在はシングルアームパンタが広く普及している(写真左端)。

車体の台枠と台車が一体となっているような2軸車(4輪車)のこと。初期の路面電車ではこの形式が多かった。この形式だと車体を大きく出来ないため、後に作られた車両は、台車の上に車体が載った「ボギー車」(後述)がほとんどである。写真は、明治村に保存されている単車構造の単車(旧 京都市電)である。

なお、1両で運行されている電車の事を「単車」と呼ぶこともある(単行)。誤解を防ぐため当Web siteでは、後者の意味で用いる場合には「単行運転」などの表現をするように努めている。

台車の上に車体がのった車両のこと。台車が独立して回転できるので、長い車体でもカーブを曲がりやすいのが特徴である。日本の鉄道車両では、1両につき2つの台車(台車一つに2軸)を持ったボギー車がほとんどである。後述のように、路面電車・LRT向けの車両では、バリアフリー対策(超低床化)などを目的に、シンプルなボギー車とは異なる車体構造を持った車両も作られるようになってきている。写真は、単行で運行されている典型的なボギー車(広島電鉄)である。

複数の車体が連なった車両である。中間の台車を車体と車体の間に挿入した構造が一般的で、福井鉄道880型・770型(元名鉄車)のような2車体3台車構造や、広島3500-3950型のような3車体4台車のものが知られている。1編成辺りの輸送量をふやすには有効な手段であるが、ワンマン運転への対応など問題があって、導入本数はかならずしも多くなかった。より特殊な構造(2車体2台車や5車体3台車など)ではあるものの、超低床の新型車両は連節構造になっているものが多く、導入例が増えている。欧米のLRTでは連節車が主流である。

複数の車両を連ねて運行すること。鉄道線では当たり前だが、軌道線ではその例は多くない。混雑時に、動力を持たない車(トレーラー)などを連結して輸送量を増強する方法も知られているが、かつて札幌で試行された例があるくらいで、国内では定着しなかった。現在、動力車同士の連結運転が行われているのは、京福嵐山線の例が知られている。また、京阪大津線では、より普通の鉄道に近いスタイルだが、2〜4両の固定編成による運行が行われている(写真は大津線の連結車両)。

台車のある車体との間に蛇腹構造でつなげられた車体のこと。台車がなく、線路から浮いているように見えるためこの名前で呼ばれる(写真はパリのアルストム社製車両)。100%超低床車(後述)では、一般的な構造になりつつあり、国内でも広島電鉄5000型(ドイツ・シーメンス社からの輸入車)、5100型(近畿車輛・三菱重工製)、鹿児島1000型(アルナ車両)などで採用されている。

客室の一部を超低床化した車両のこと。従来から。路面電車の車両は、鉄道線電車に比べると低床構造をとっているものが多かったが(レール面から80cm高程度)、電停からの乗降には、ステップを要していた。部分超低床車では、ドア付近を超低床化することで段差の解消をはかった。公共交通のバリアフリー化の流れの中で、まず欧州で誕生したが、初期には乗降口付近のみを低床化したり(低床化率は10%程度)や連接車の中間部に低床車体を挿入すること(低床化率は20〜30%程度)で対応していた(英・シェフィールド、仏・ナントなど)。

従来からの編成を改造する事も容易であり、近年でもこの方法で従来車のバリアフリー化を図ることもある(米国ダラスでは、近畿車輛製の連節車に低床車体の挿入を行った)。

日本でも、2000年に名鉄美濃町線に投入された800型(美濃町線廃止後は福井、豊橋へ移籍)は異型車輪(乗降口側の車輪を小型化)、客室内をスロープ化することで、単行車両ながら乗降口の低床構造を達成した。また、2002年に函館市電に導入された更新車は、従来型の車両の中央部のみを低床化することでバリアフリー化を図った。

さらに、前後の台車は従来型を用いるものの、次に中間台車のみ特殊な構造(小型車輪または独立車輪)にして、客室の多くを低床化した車両も開発された(70%低床車)。フランスのグルノーブルに導入されたLRVはこのタイプにあたる。米国ニュージャージー、サンノゼ、シアトル、フェニックスに導入された近畿車輛製のLRVもこのタイプである。現在では100%超低床車も普及しているが、価格、保守、高速性能の面で有利なため、米国のLRTでは近年の導入例の主流であり、欧州での新規採用例も多い。日本国内でも同様の車体構造の例はあるが(土佐電100型、鹿児島7000型)、運賃収受の関係で乗降口の一方を運転席に近接させる必要があるため、高床部分を出来る限り短縮させている(高知では補助席、鹿児島では運転台スペースのみ)。

下写真は名鉄(現在は福井、豊橋に在籍)が導入した部分低床車(日本車輌)と米国サンディエゴに導入された70%低床車(シーメンス社)である。

客室床面の100%が低床構造(レール面から30〜20cm程度)となった車両のこと。独立車輪、フローティング車体などを含む様々な新技術を導入して、まず欧州で開発されたものある。価格(新技術のため高価)、保守(特殊な構造)、高速性(80km/h位までは対応可能)の問題に加えて、定員では不利(客室内にタイヤハウスがはりだしてしまうため)となるが、バリアフリーや乗降時間の短縮の観点から大いに注目されている。なお、最近は低床車といえば超低床車をさすことが多いので「100%低床車」「低床車」でもこれをさすことが多い。日本では、熊本市電9700型(アドトランツ;現在はボンバルディアに合併)、広島電鉄5000型(シーメンス)といったドイツからの輸入車両から導入が始まり、現在は国産メーカー(近畿車輛・三菱重工、アルナ車両)による製造も行われている。

左写真は熊本市電・9700型の乗降口(電停との段差が少ない)、下は広島電鉄5000型である。

客室床面の100%が低床構造(レール面から30〜20cm程度)となった車両のこと。独立車輪、フローティング車体などを含む様々な新技術を導入して、まず欧州で開発されたものある。価格(新技術のため高価)、保守(特殊な構造)、高速性(80km/h位までは対応可能)の問題に加えて、定員では不利(客室内にタイヤハウスがはりだしてしまうため)となるが、バリアフリーや乗降時間の短縮の観点から大いに注目されている。なお、最近は低床車といえば超低床車をさすことが多いので「100%低床車」「低床車」でもこれをさすことが多い。日本では、熊本市電9700型(アドトランツ;現在はボンバルディアに合併)、広島電鉄5000型(シーメンス)といったドイツからの輸入車両から導入が始まり、現在は国産メーカー(近畿車輛・三菱重工、アルナ車両)による製造も行われている。

左写真は熊本市電・9700型の乗降口(電停との段差が少ない)、下は広島電鉄5000型である。

戦前の米国の路面電車事業者により共同開発された新機軸の車両である。戦前から、すでにモータリゼーションが進行しつつあったアメリカの路面電車の事業者の代表(Presidents' Conference Commite)が集まって、高加減速、保守性が優れていて、しかも快適な新型の車両の開発を目指した。LRVの始祖というべき車両であるが、1936年に1号機が竣工した。カルダン駆動、間接自動制御、弾性車輪、軽快な車体など様々な新機軸が取り込まれ、世界各地に輸出、路面電車車両の進化に大きな影響を与えた。左の写真はサンフランシスコの路面電車F系統として復活したPCCカーで、ケーブルカーと並ぶ観光名所となりつつあるようである(写真は今中雅士さん提供)。

戦前の米国の路面電車事業者により共同開発された新機軸の車両である。戦前から、すでにモータリゼーションが進行しつつあったアメリカの路面電車の事業者の代表(Presidents' Conference Commite)が集まって、高加減速、保守性が優れていて、しかも快適な新型の車両の開発を目指した。LRVの始祖というべき車両であるが、1936年に1号機が竣工した。カルダン駆動、間接自動制御、弾性車輪、軽快な車体など様々な新機軸が取り込まれ、世界各地に輸出、路面電車車両の進化に大きな影響を与えた。左の写真はサンフランシスコの路面電車F系統として復活したPCCカーで、ケーブルカーと並ぶ観光名所となりつつあるようである(写真は今中雅士さん提供)。

日本でも、戦後、導入の動きが始まった。PCCカーのライセンスを受けた都電5500型の試行的導入(狭義の和製PCCカー)に加えて、名古屋(1900,2000型)、大阪(3000型)といった具合に、1950年代には、同様の新機軸を取り入れた車両の導入が相次いだ(和製PCCカー)。しかし東京では運転操作・保守などの面で受け入れられず試行レベルに留まり、また数多く投入された名古屋、大阪についても多くの車両が路線廃止と共に廃車となった。その後、構造がシンプルで保守・操作が楽だったということもあって、国内の路面電車の間では、直接制御・釣りかけ駆動の従来型の車両が主流となった。車両技術の面で、大きな変化が起こるのは1980年代初頭の「軽快電車」登場以後のことであった。

写真は、都電荒川車庫の「都電おもいで広場」に保存されている和製PCCカー(5500型)である。

日本でも、戦後、導入の動きが始まった。PCCカーのライセンスを受けた都電5500型の試行的導入(狭義の和製PCCカー)に加えて、名古屋(1900,2000型)、大阪(3000型)といった具合に、1950年代には、同様の新機軸を取り入れた車両の導入が相次いだ(和製PCCカー)。しかし東京では運転操作・保守などの面で受け入れられず試行レベルに留まり、また数多く投入された名古屋、大阪についても多くの車両が路線廃止と共に廃車となった。その後、構造がシンプルで保守・操作が楽だったということもあって、国内の路面電車の間では、直接制御・釣りかけ駆動の従来型の車両が主流となった。車両技術の面で、大きな変化が起こるのは1980年代初頭の「軽快電車」登場以後のことであった。

写真は、都電荒川車庫の「都電おもいで広場」に保存されている和製PCCカー(5500型)である。

車体は新造するものの、台車などの走行機器を廃車になった旧型車から流用した車両のこと。一般に旧型車両の走行機器は頑丈に作られているため長く使用可能であった。このため、平成以降の車両なのに、いかにも旧型車というモーターの音を轟かせながら走る(つりかけ駆動)という不思議な車両が誕生する。車体をバリアフリー化するのは困難であるし、走行性能も従来どおりとなるが、新造に比べてずっと安く、手早くサービスアップができるというメリットがあった。ノンステップ車両(LRV)とそれに対する補助が一般化する前は非常に多く見られた。写真の例は札幌市電の3300型(更新車)である。

車体は新造するものの、台車などの走行機器を廃車になった旧型車から流用した車両のこと。一般に旧型車両の走行機器は頑丈に作られているため長く使用可能であった。このため、平成以降の車両なのに、いかにも旧型車というモーターの音を轟かせながら走る(つりかけ駆動)という不思議な車両が誕生する。車体をバリアフリー化するのは困難であるし、走行性能も従来どおりとなるが、新造に比べてずっと安く、手早くサービスアップができるというメリットがあった。ノンステップ車両(LRV)とそれに対する補助が一般化する前は非常に多く見られた。写真の例は札幌市電の3300型(更新車)である。

次世代の電車を目指して(財)日本鉄道技術協会により開発された路面電車用車両のこと。具体的には1980年に試作された広島電鉄3500型と長崎電軌2000型を端緒に、その系譜を受け継ぐ車両のことである。欧米での路面電車の見直しの動きに影響も受け、1970年代終り頃から、日本でも路面電車の近代化を目指した新型車両の開発が始まった。各メーカーが参加する形で開発され、カルダン駆動、チョッパ制御、回生ブレーキといった省エネを意識した新機軸を導入した意欲的な電車であった。広島電鉄3500型は三連節車体、長崎電軌2000型は単行の車体であった。とりわけ前者は、保守・操作などの面で問題が多く、新機軸のすべてが受け入れられた訳ではないが、その後の新造車両に大きな影響を与えた。

次世代の電車を目指して(財)日本鉄道技術協会により開発された路面電車用車両のこと。具体的には1980年に試作された広島電鉄3500型と長崎電軌2000型を端緒に、その系譜を受け継ぐ車両のことである。欧米での路面電車の見直しの動きに影響も受け、1970年代終り頃から、日本でも路面電車の近代化を目指した新型車両の開発が始まった。各メーカーが参加する形で開発され、カルダン駆動、チョッパ制御、回生ブレーキといった省エネを意識した新機軸を導入した意欲的な電車であった。広島電鉄3500型は三連節車体、長崎電軌2000型は単行の車体であった。とりわけ前者は、保守・操作などの面で問題が多く、新機軸のすべてが受け入れられた訳ではないが、その後の新造車両に大きな影響を与えた。

その後投入された広島電鉄3700型(左写真)は、抵抗制御に戻るなど保守的な設計になったが、基本なコンセプトは軽快電車の流れを受け継ぐ車両である。その後、VVVFインバータ制御など最新技術を取り入れながら、3800-3950型と進化を遂げていった。長崎では、経費の問題もあって旧型車両の機器を利用した更新車の導入が続いたが、車体自体は軽快電車のデザインを受け継ぐものであった。ノンステップ車の導入が始まる2000年代までは、他の都市でも軽快電車タイプの更新車や新造車の導入が続いたので、その後の路面電車車輌に大きな影響を与えたことは間違いない。

LRTのための車両のこと。路面電車の新型車両を含めることが多い(写真はミラノの新型車両)。必ずしも超低床車両である必要はないのだが、慣用的には、バリアフリーに対応した近代的な超低床車両を指すことが多い。従来の路面電車車両に比べると、明るく近代的かつ高加減速、大量輸送に対応しているのが特徴とされる。

1970年代終わりの、日本の軽快電車導入の動きも、路面電車近代化の流れに呼応したものであるが、欧州では、バリアフリー化の流れの中で、乗車・降車ステップをなくした低床型車両の開発が進んでいった。路面電車の近代化やLRT導入の流れの中で、車両の革新も進み、窓が大きくスマートなデザインの超低床車が主流となっている。欧米では「郷愁のチンチン電車」というイメージからはかけ離れた近未来的な乗り物へと進化を遂げた。

欧州の製造会社はシーメンス社、ボンバルディア社、アルストム社に収斂しつつあり、それぞれの会社が標準化した新型車両プロトタイプを開発、低コスト化がはかられている。広島電鉄5000型はシーメンス社の「コンビーノ」タイプ、熊本市電9700型から富山ライトレール600型につづく新潟トランシスの超低床車はボンバルディア社の車体(アドトランツ社のGTシリーズに由来)をもとにしている。北米、アジア向けのLRVは日本企業の輸出例もあり(近畿車輛、日本車両、川崎重工)、最近では部分低床車の輸出もはじまり健闘している。一方で国内向けの車両は、海外車両に比べると独自のデザイン、独自の構造で、小さくまとまっているものが多い。輸送力確保に比べてバリアフリー化に重点が置かれる日本の路面電車独自の事情が関係しているのだが、携帯や家電同様に、これも技術のガラパゴス的進化といえるかもしれない。

LRTのための車両のこと。路面電車の新型車両を含めることが多い(写真はミラノの新型車両)。必ずしも超低床車両である必要はないのだが、慣用的には、バリアフリーに対応した近代的な超低床車両を指すことが多い。従来の路面電車車両に比べると、明るく近代的かつ高加減速、大量輸送に対応しているのが特徴とされる。

1970年代終わりの、日本の軽快電車導入の動きも、路面電車近代化の流れに呼応したものであるが、欧州では、バリアフリー化の流れの中で、乗車・降車ステップをなくした低床型車両の開発が進んでいった。路面電車の近代化やLRT導入の流れの中で、車両の革新も進み、窓が大きくスマートなデザインの超低床車が主流となっている。欧米では「郷愁のチンチン電車」というイメージからはかけ離れた近未来的な乗り物へと進化を遂げた。

欧州の製造会社はシーメンス社、ボンバルディア社、アルストム社に収斂しつつあり、それぞれの会社が標準化した新型車両プロトタイプを開発、低コスト化がはかられている。広島電鉄5000型はシーメンス社の「コンビーノ」タイプ、熊本市電9700型から富山ライトレール600型につづく新潟トランシスの超低床車はボンバルディア社の車体(アドトランツ社のGTシリーズに由来)をもとにしている。北米、アジア向けのLRVは日本企業の輸出例もあり(近畿車輛、日本車両、川崎重工)、最近では部分低床車の輸出もはじまり健闘している。一方で国内向けの車両は、海外車両に比べると独自のデザイン、独自の構造で、小さくまとまっているものが多い。輸送力確保に比べてバリアフリー化に重点が置かれる日本の路面電車独自の事情が関係しているのだが、携帯や家電同様に、これも技術のガラパゴス的進化といえるかもしれない。

架線のない路面電車のこと。架線がいらないため、景観が向上する。バッテリー方式の場合と第3軌条方式の場合がある。第3軌条方式の場合、電車が来ているときだけ給電することで歩行者の感電を防いでいる(アルストム社のAPS方式)。前者の例としては仏・ニース、後者の例としては仏・ボルドーの例がある。共に、バッテリー容量の問題やコストの問題から、架線を張らないのは中心市街地のみなど一部の区間にとどまる。日本では長距離走行可能なバッテリー式の電車の開発が進んでいる(鉄道総研のリチウム電池方式と川崎重工のニッケル水素電池によるSWIMO)。長距離走行可能なシステムの場合、延伸時の電化施設が不要になること、架線レス区間での架線維持コストが不要になるメリットがある。

信号などで区切られた区間を閉塞と呼び、1つの閉塞区間には1つの列車のみ入ることが許される。これにより衝突を防ぐことができるので、鉄道では一般的な保安システムである。路面電車は、交通信号と道路状況に従って運転されるので、バスや自動車のように閉塞には拠らない方法で運行されることが多い(無閉塞運転)。しかし衝突の危険が高い単線区間や高速運転を行う郊外区間では閉塞の概念で信号が設置されていることもある。

停止信号を無視した鉄道車両を自動停止させる保安装置のこと。これにより先行列車がいる閉塞区間への進入を阻止で活きるので衝突を防ぐことができる。鉄道では広く普及しているが、閉塞の概念のない路面電車ではあまり使われていない。路面電車であっても、富山ライトレールや広島電鉄(宮島線)の郊外など高速運転を行う専用軌道区間では導入されている。

先行電車との一定以上の距離を維持しながら追随すること。無閉塞運転を行う路面電車では連続して電車を走らせることが可能である。接近しすぎたことによる衝突を防ぐため、前方電車との車間が短くなった場合(100m以内)には制限速度を15km/hとかなり厳しい規制が行われている(写真は都電荒川線の続行運転)。

先行電車との一定以上の距離を維持しながら追随すること。無閉塞運転を行う路面電車では連続して電車を走らせることが可能である。接近しすぎたことによる衝突を防ぐため、前方電車との車間が短くなった場合(100m以内)には制限速度を15km/hとかなり厳しい規制が行われている(写真は都電荒川線の続行運転)。

路面電車のための信号のこと。路面電車は交通信号に従って運行されるが、路面電車のための信号も用意されている。黄色の矢印信号(電車のみ進行)と赤の×印の信号(電車停止)である。写真は都電荒川線の例である。左写真が進行、右写真が停止を表している。

電車を検知するための架線のスイッチのこと。電車のパンタグラフが接触することでスイッチが押される。路面電車では閉塞の概念が使われていないため、トロリーコンタクターのような電車を検知するセンサーによって、信号機の操作やポイントの操作が行われる。特に分岐のあるときは、トロリーコンタクターが反応するタイミングによって、進行方向が選択できる。かつては、分岐の操作は、交差点脇に設置された信号塔から目視で行っていたが、省力化のために導入された。「トロコン」と略されることもある。日本の路面電車では、電車を検知するセンサーとして広く普及している。

電車の進行方向を優先的に「青」にする信号のこと。電車の接近にあわせて信号を青に切り替えたり、青信号を延長することでスムーズな運行を支援する。欧米のLRTでは広く普及している。日本でも、バスで同様のシステムがあり公共車両優先システム(PTPS; Public Transportation Priority System)として広く普及している。こちらもバスなどの公共車両の接近を光ビーコンなどで検知し、青信号を延長するシステムである。路面電車へ応用することで定時性の向上が見込まれる。

運賃の支払いを乗客のセルフサービスにする制度。付近の売店や自動販売機などで乗車券を購入してから乗車する。乗車券は運転士や車掌に見せるわけではなく、自ら刻印機(「チケットキャンセラー」)を通して打刻する(左写真はバルセロナ・トラムの刻印機)。自動販売機で購入した時点で「○×時間有効」のような刻印を行う場合もある(右写真はサンディエゴLRTの自動販売機)。

運賃の支払いを乗客のセルフサービスにする制度。付近の売店や自動販売機などで乗車券を購入してから乗車する。乗車券は運転士や車掌に見せるわけではなく、自ら刻印機(「チケットキャンセラー」)を通して打刻する(左写真はバルセロナ・トラムの刻印機)。自動販売機で購入した時点で「○×時間有効」のような刻印を行う場合もある(右写真はサンディエゴLRTの自動販売機)。

乗客自ら乗車券を適切に管理する義務を持っていて、抜き打ちで検札を受ける事がある。乗車時に適切に打刻された乗車券を持っていない場合は、理由に拠らず高額(5000円前後)の罰金を課す事で、無賃乗車を抑止している。警察官が検札を行うこともある(治安向上の効果も)。日本のバスや路面電車では乗降時の運賃支払いが表定速度低下の大きな原因になっているが、信用乗車制を導入すると、運転士は運賃収受に関わらず、どのドアからも乗降が可能になるので、スピード向上、長い車両でのワンマン運転が可能になる。日本では、不正乗車の際の割増が運賃の2倍(軌道法)までしか認められていない上に、定着するか否かの懸念が強いため普及していない。日本ではICカード式の乗車券(SUICAやPASMOと同様のもの)との併用が考えられており、現在は富山ライトレールが朝夕ラッシュ時に行っているのみであるが、広島電鉄も導入を検討している。

乗客自ら乗車券を適切に管理する義務を持っていて、抜き打ちで検札を受ける事がある。乗車時に適切に打刻された乗車券を持っていない場合は、理由に拠らず高額(5000円前後)の罰金を課す事で、無賃乗車を抑止している。警察官が検札を行うこともある(治安向上の効果も)。日本のバスや路面電車では乗降時の運賃支払いが表定速度低下の大きな原因になっているが、信用乗車制を導入すると、運転士は運賃収受に関わらず、どのドアからも乗降が可能になるので、スピード向上、長い車両でのワンマン運転が可能になる。日本では、不正乗車の際の割増が運賃の2倍(軌道法)までしか認められていない上に、定着するか否かの懸念が強いため普及していない。日本ではICカード式の乗車券(SUICAやPASMOと同様のもの)との併用が考えられており、現在は富山ライトレールが朝夕ラッシュ時に行っているのみであるが、広島電鉄も導入を検討している。

運転士一人で電車を運行する方法。鉄道では車掌が乗務していることが多いが、単行車両で運行される例が多い路面電車ではワンマン運転が多い。しかし大型の連接車などでは、安全確認、運賃収受の問題から、路面電車でも車掌が乗務することが多い。信用乗車制と併用すれば、大型の連節車でも安全にワンマン運転が可能であることは欧米で示されており(日本の鉄道でも)、安全設備(モニタやドアセンサ)、運賃収受方法の改善と連動して普及していくものと考えられる。

駅(電停)周辺に設置された駐車場にマイカーをとめて電車に乗り換えるという利用法。自宅から最寄の駅までクルマで移動し、電車に乗り換えて都心に向かう事で渋滞を避ける、という利用法を想定している。新設LRTの郊外駅では頻繁に見られる。写真は米国サンディエゴのLRTだが、郊外駅のほとんどにパーク&ライド用の駐車場が隣接している。日本でも大都市圏周辺の鉄道を中心に同様の利用法が定着している(つくばエクスプレスなど)。一方、妻・夫・恋人(・親)などに駅まで送り向かいしてもらうことはキス&ライドと呼ばれている(日本で普及)。鉄道利用を促進するには、時間面に加えて、料金面の優遇や、簡単に乗り換えられるようにするなど、鉄道利用のメリットが生じるように工夫する必要がある。日本では自転車の利用も盛んなため、駐輪場の整備も重要である。

駅(電停)周辺に設置された駐車場にマイカーをとめて電車に乗り換えるという利用法。自宅から最寄の駅までクルマで移動し、電車に乗り換えて都心に向かう事で渋滞を避ける、という利用法を想定している。新設LRTの郊外駅では頻繁に見られる。写真は米国サンディエゴのLRTだが、郊外駅のほとんどにパーク&ライド用の駐車場が隣接している。日本でも大都市圏周辺の鉄道を中心に同様の利用法が定着している(つくばエクスプレスなど)。一方、妻・夫・恋人(・親)などに駅まで送り向かいしてもらうことはキス&ライドと呼ばれている(日本で普及)。鉄道利用を促進するには、時間面に加えて、料金面の優遇や、簡単に乗り換えられるようにするなど、鉄道利用のメリットが生じるように工夫する必要がある。日本では自転車の利用も盛んなため、駐輪場の整備も重要である。

バスから電車への乗り継ぎ利用のこと。電車を基幹交通としてとらえ、「ハブ&スポーク」のように郊外の駅で地域のバス路線網に接続する事が想定されている。ごく当たり前の利用方法だが、一般には乗り換えは嫌われる傾向にある。従って、バス停と電停の距離を縮め、接続を充実させる事が公共利用促進の重要なキーとなる。欧米のLRTとバスでは、プラットホームごしに乗り継ぎが実現している例も多いが、最近は日本でも導入事例が出てきた(広島電鉄、富山ライトレールなど)。写真はフィーダーバスに接続する富山ライトレールの岩瀬浜駅である。

目的地までの走行時間に停車時間を含めたトータルの所要時間から計算した平均速度のこと。路面電車の場合、併用軌道では最高速度が40km/hに制限され、電停の距離も300〜400mと短い上に、信号待ちなどの時間も加わる。従って、鉄道(地下鉄では30km/h程度、郊外列車では50〜90km/h程度)に比べると表定速度は低くなる。併用軌道での路面電車の表定速度は10〜15km/h程度である。専用軌道が混在する路線では若干はやくなり15〜25km/hとなる。路線バスは10〜20km/h程度であるので、バスが渋滞に巻き込まれない時には同程度である。これに対して、LRTではスピードアップの工夫が随所に見られる。列挙すると1)高加減速車導入による速度向上、2)軌道の専用軌道化や優先信号の導入による走行環境向上、3)車両の大型化や運賃収受の簡素化による乗降時間短縮、などがあげられる。LRTの表定速度は20〜30km/hに達するため、地下鉄に匹敵する速達性を達成している。とりわけ郊外が鉄道に直通していたり、高速運転に対応した専用軌道になっている場合、さらに速達性は向上する。

インフラの所有(下部)と運営(上部)を分離する整備手法。公的主体が都市計画上必要と考えられる路線のインフラを整備し、ノウハウを持った民間事業者に運行の委託を行うことができる(公設民営)。初期投資が大きなインフラ整備を公的に整備できるほか、税制面でのメリットがある。上下水道などと同様に、LRTなどの公共交通を「都市の装置」とみなす傾向の強い欧米では上下分離による整備が一般的(営利事業になりにくいという背景も)である。日本の路面電車は、上下一体が原則であったが、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成19年施行)により、「軌道整備事業者」(自治体など)と「軌道運送事業者」(軌道事業者)の上下分離が認められた。富山市内線の環状化事業は、この規定の適用事例第1号である。

地域内の公共交通事業の連合体であり、公共交通を一元的に管理する組織。市内交通のネットワーク化と維持(補助金)、料金の一元化などを行う組織として生まれた。ドイツ・フランスなど欧州で発達した。公共交通を都市の装置と捉えているからこそできる施策である。路面電車、バス、鉄道などが運営する事業者が異なる場合でも、相互の連携促進や料金の一元化がしやすいというメリットがある。

(2009.1.3)